Margot Bärenstrauch1, Hélène Bernard1, Bruno Le Bizec 1

1Oniris, INRAE, LABERCA, Nantes

Pour donner suite à la révision de l’avis scientifique de l'Efsa sur les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS), ainsi qu’à la mise en place de leur réglementation dans l’alimentation humaine et dans l’eau de boisson, nous vous proposons une actualisation du « Point sur » paru en juillet 2020 relatif à la surveillance en France de ces molécules dans la chaîne alimentaire et les différents compartiments environnementaux.

Que sont les PFAS et comment y sommes-nous exposés ?

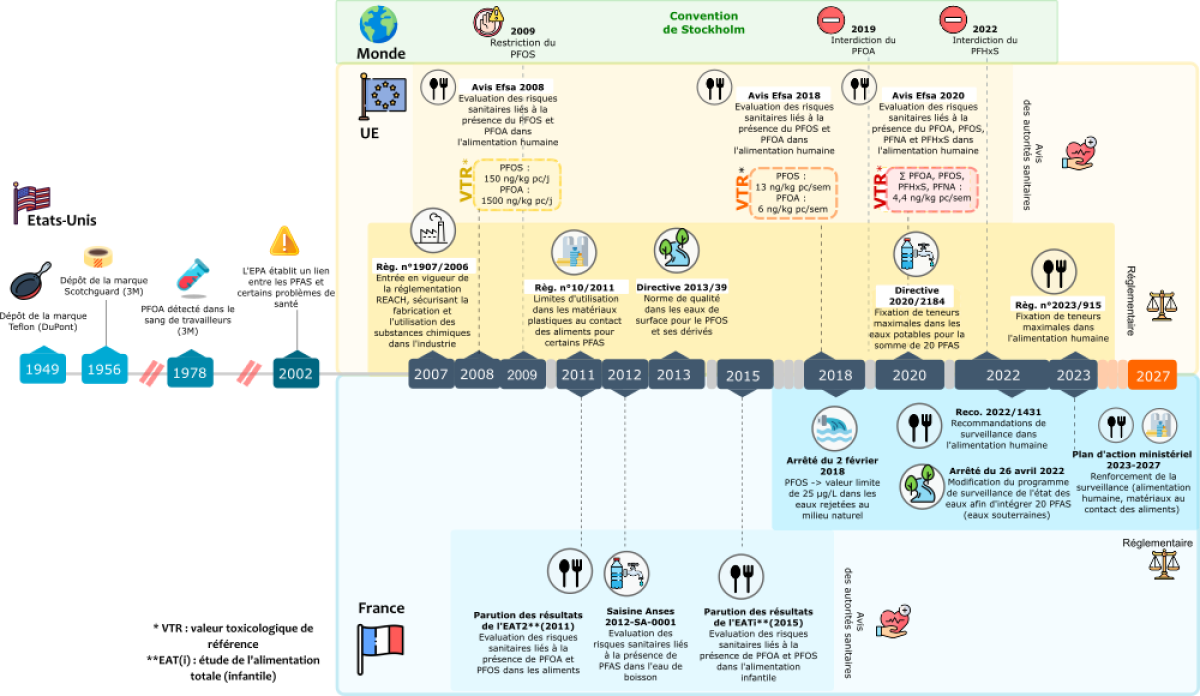

Les PFAS désignent une famille de molécules fluorées de synthèse, constituées d'une chaîne alkyle hydrophobe, de longueur variable (classiquement 4 à 16 atomes de carbone) et d'un groupe terminal hydrophile, dont les propriétés imperméabilisantes, antiadhésives et émulsifiantes sont à l’origine de leur succès dans l’industrie. Leur utilisation remonte à la fin des années 1940 avec la synthèse du PFOA et du PFOS qui donne lieu au dépôt des célèbres marques Téflon™ (ustensiles de cuisine, Dupont) et Scotchguard™ (adhésifs, 3M) aux États-Unis (Figure 1, à retrouver ici en haute définition).

En 2018, plus de 4 730 substances PFAS étaient enregistrées auprès de la banque de données de l'OCDE [2]. De nombreux secteurs ont ainsi recours aux PFAS (Figure 2) comme l’électronique (retardateurs de flamme), l’aviation et l’aérospatiale (fluides hydrauliques), la construction (vernis, adhésifs), l’énergie (panneaux solaires), l’agriculture (biocides), ou encore la production textile (produits imperméabilisants). Les PFAS sont retrouvés dans des produits courants comme des agents tensio-actifs de produits nettoyants, des cosmétiques, des poêles antiadhésives et des emballages alimentaires. Les principales sources d'émission des PFAS sont donc la production et l'utilisation industrielle, la lutte contre les incendies (mousses) ainsi que les activités de recyclage. La stabilité des liaisons covalentes carbone-fluor leur confère leurs propriétés chimiques mais en font également des molécules très persistantes dans l’environnement, bio-accumulables chez les espèces animales et bio-amplifiables le long des chaînes trophiques. Dans les années 2000, des études ont par exemple démontré que le PFOS était largement distribué dans l'environnement et la faune sauvage en Amérique du Nord et en Europe [3] et que la plupart des populations humaines y étaient exposées d’après des analyses de sérums menées sur trois continents [4].

Des préoccupations de santé ont été soulevées dès les années 1970-80, lorsque ces substances ont été identifiées dans le sérum de travailleurs exposés et dans l'eau de boisson à proximité de sites industriels aux États-Unis [5]. Il a toutefois fallu attendre 2002 pour que l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) se saisisse du sujet et établisse un lien entre l’exposition à certains PFAS et l’apparition de problèmes de santé humaine (cf. infra).

Les voies d'exposition connues aux PFAS incluent l'alimentation, y compris la consommation d'eau de boisson, l’ingestion de poussière et de sol pour les enfants notamment, ainsi que l’allaitement maternel. L’exposition peut également se faire par la voie respiratoire (inhalation de poussières, air intérieur) ou cutanée. Des études en Chine [6] et Norvège [7] ont démontré que l’alimentation était la principale voie d’exposition au sein de la population générale, à l’exception des adultes surexposés de par leur activité professionnelle et des enfants, chez qui l’ingestion de poussières pouvait constituer la plus large fraction de leur exposition.

Des indices toxicologiques revus à la baisse

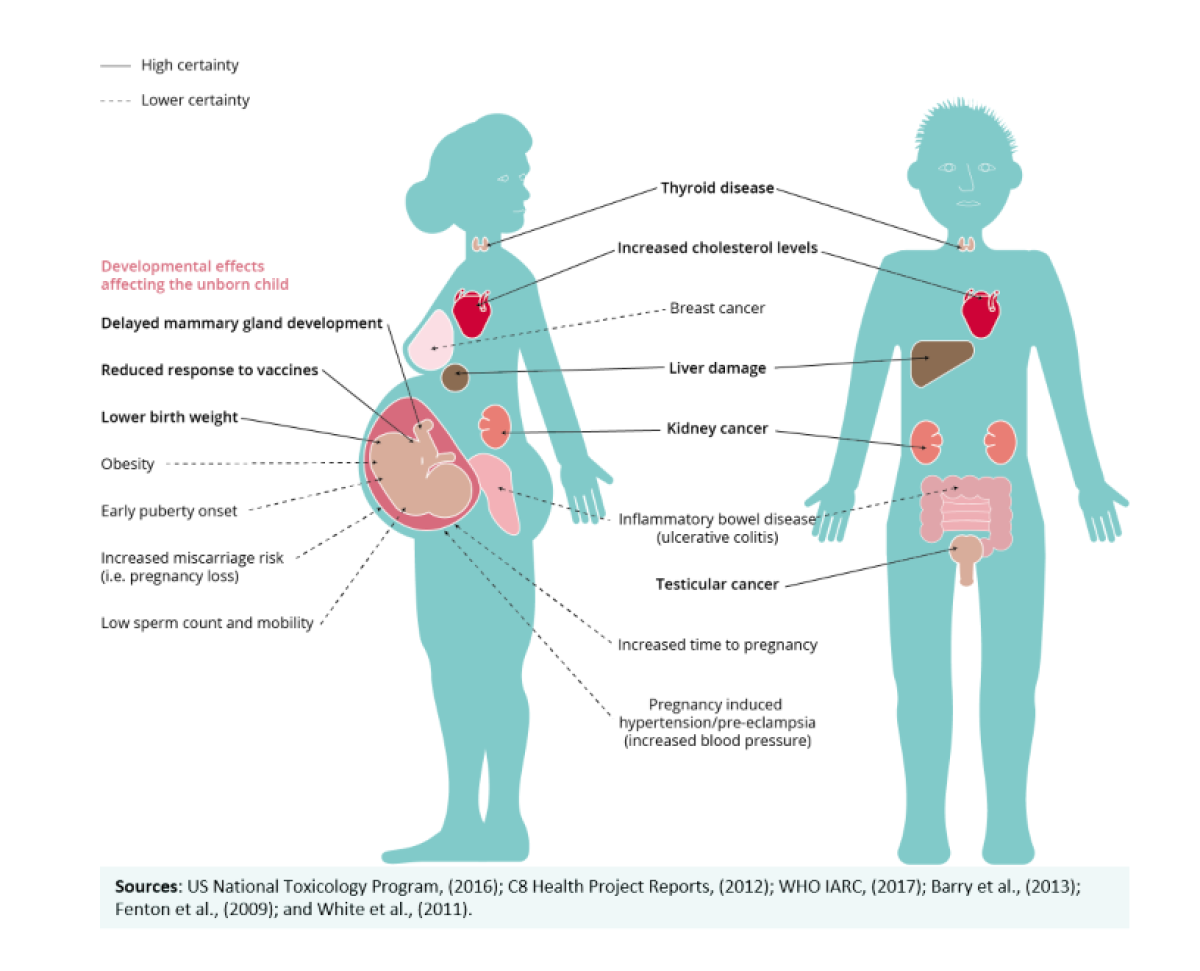

La toxicologie de près d’une vingtaine de PFAS a été étudiée [8]. Les effets les plus fréquemment observés dans les études épidémiologiques chez l’Homme, menées principalement pour le PFOS et le PFOA, concernent le métabolisme des lipides, le métabolisme hépatique, le fonctionnement de la thyroïde, la croissance fœtale et la réponse immunitaire à la vaccination (Figure 3). Si la génotoxicité des quelques PFAS étudiés demeure peu probable, des effets cancérogènes ont été observés dans des modèles animaux pour le PFOS, le PFOA et le PFNA. Dans son premier avis de 2008 [9], l’Efsa proposait une dose journalière tolérable (DJT) de 150 ng/kg poids corporel/j (ng/kg pc/j) pour le PFOS en prenant comme effet critique la perturbation des lipides et des hormones thyroïdiennes chez le singe. Des effets sur le foie observés chez le rat avaient été retenus pour proposer une DJT de 1500 ng/kg pc/j pour le PFOA. En 2018, ces valeurs toxicologiques ont fortement été abaissées, conduisant à des doses hebdomadaires tolérables (DHT) de 13 ng/kg pc/sem pour le PFOS et 6 ng/kg pc/sem pour le PFOA, en choisissant comme effet critique une augmentation du cholestérol observée dans le sérum de cohortes humaines [10]. Finalement en 2020, la prise en compte des effets cumulés du PFOS, PFOA, PFHxS et PFNA sur la diminution de la réponse immunitaire à la vaccination a conduit l’Efsa à proposer une DHT encore plus faible que précédemment pour la somme de ces quatre PFAS, s’élevant à 4,4 ng/kg pc/sem [11].

Des molécules associées à une forte préoccupation sanitaire

Une première caractérisation du risque lié au PFOS et au PFOA a été conduite par l’Efsa en 2008. Sur la base des DJT fixées et de la distribution des valeurs d’exposition, l’Efsa a conclu que « la population générale en Europe [était] peu susceptible de souffrir d’effets nocifs sur la santé. Cependant, la dose absorbée par les forts consommateurs de poisson pourrait légèrement dépasser la DJT pour le PFOS ». Cette évaluation a été révisée en 2018 et, se basant sur de nouvelles études de toxicité et de nouvelles données d’exposition, elle a mis en évidence des dépassements des nouvelles DHT pour le PFOS et le PFOA, dans la majorité des scénarios considérés, avec des expositions au 95e percentile pouvant atteindre jusqu’à 15 fois la DHT pour le PFOS et 28 fois pour le PFOA selon la catégorie de population concernée. En 2020, l’Efsa a réévalué ces substances en considérant l’exposition combinée au PFOS, PFOA, PFNA et PFHxS. Dans la quasi-totalité des scénarios proposés, l’exposition au 95e percentile de la population dépasse la valeur toxicologique de référence, d’un facteur pouvant atteindre 21 pour les nourrissons dans le scénario minimisant l’exposition – celui-ci étant jugé plus réaliste que le scénario maximisant l’exposition -, bien que de nombreuses incertitudes soient relevées. Depuis 2018, l’exposition de la population aux PFAS via les aliments est donc jugée préoccupante. Parmi les aliments les plus contributeurs à l’exposition figuraient les poissons et fruits de mer, les œufs et produits dérivés, les viandes ainsi que les fruits voire les légumes selon les molécules et les catégories de population. L’eau destinée à la consommation humaine peut également figurer parmi les forts contributeurs à l’exposition notamment pour certaines molécules telles que les PFOA ou le PFHpA [12, 13 ].

Au niveau français, l’Anses a également mené des évaluations des risques liés aux PFOS et PFOA lors des Études de l’Alimentation Totale 2 (EAT2, [14], publiée en 2011) et infantile (EATi, [15], publiée en 2015) et retrouvait des niveaux d’exposition moyens des enfants inférieurs à ceux retrouvés par l’Efsa en 2008 (EATi : exposition moyenne n’excédant pas - sous des scénarios maximisants - 2,66 et 2,95 ng/kg pc/j pour le PFOS et le PFOA respectivement versus jusqu’à 14 et 17 ng/kg pc/j respectivement pour l’Efsa).

En complément, des études de biosurveillance ont été conduites en France pour estimer l’exposition de la population. Ainsi, l’étude Esteban, publiée en 2019, a confronté les niveaux d’exposition de la population française aux valeurs de référence proposées en 2016 par la Commission de biosurveillance humaine de l’Agence de l’environnement allemande (HBM) et conclu que 40,3 % et 55,8 % des adultes de l’étude présentaient des concentrations plasmatiques en PFOS et PFOA respectivement qui dépassaient les valeurs HBM-I, lesquelles correspondent à la concentration en dessous de laquelle les données scientifiques du moment permettent de considérer qu’il n’y a pas de risque d’impact sur la santé [16]. En complément, la Commission HBM a fixé en 2020 des valeurs-seuil HBM-II, correspondant à la concentration au-dessus de laquelle on estime qu’il existe un risque pour la santé des individus [17] à respectivement 10 ng PFOA et 20 ng PFOS/ml de plasma sanguin pour la population générale, et des concentrations deux fois plus faibles pour les femmes en âge de procréer (avec des impacts possibles en termes de réduction de fertilité et sur le développement du fœtus). Ces seuils permettront d’apprécier le risque pour la population française à l’issue de l’enquête de biosurveillance ALBANE, portée par Santé publique France et l’Anses, dont la phase d’enquête se déroulera en 2025 [18].

4) Des molécules dans le viseur des gestionnaires

A la fin des années 2000, des réglementations portant sur des molécules de la famille des PFAS ont été mises en place en Europe et dans le monde. Ainsi, le PFOS a été intégré à l’annexe B de la Convention de Stockholm 2009, restreignant sa production et son usage. Le PFOA et le PFHxS ont quant à eux été ajoutés à l’annexe A en 2019 et 2022, respectivement, interdisant leur production. L’utilisation des sels d’ammonium du PFOA dans les matériaux au contact des aliments a été limitée en 2011 par le Règlement 10/2011 [19]. En France, une proposition de loi vise à interdire à partir du 1er janvier 2026 la fabrication, l’importation, l’exportation et la mise sur le marché des cosmétiques, vêtements, chaussures et leurs imperméabilisants, et farts contenant des PFAS [20].

Les premières normes établies pour les PFAS concernaient la qualité environnementale des eaux : en 2013, le PFOS et ses dérivés ont été intégrés dans la surveillance des milieux aquatiques par la Directive européenne Substances prioritaires pour la politique de l’eau (Directive n°2013/39) qui a fixé deux normes de qualité : une concentration moyenne annuelle dans les eaux de surfaces intérieure à 0,65 ng/L et une concentration maximale admissible de 36 µg/L [21].

Des seuils sanitaires ont ensuite été fixés en Europe au début des années 2020 :

D’abord dans les eaux destinées à la consommation humaine (EDCH) en 2020, par la Directive 2020/2184 [22] qui a établi des teneurs maximales autorisées pour les PFAS dans les eaux de boissons : la concentration mesurée pour le total des PFAS ne doit pas excéder 0,50 µg/L et 0,10 µg/L pour la somme de 20 PFAS considérés comme préoccupants dans l’eau et listés dans cette même Directive;

Puis dans les aliments en 2023 par le Règlement 2023/915 [23], lequel fixe des teneurs maximales pour quatre PFAS (PFOS, PFOA, PFNA et PFHxS) dans certaines denrées alimentaires d’origine animale (DAOA) : viandes et abats d’animaux de boucherie, de volailles et de gibiers, poissons, crustacés, mollusques et œufs. Les méthodes de prélèvement et d’échantillonnage pour la surveillance des PFAS sont encadrées par le Règlement d’exécution 2022/1428 [24].

En complément, des plans de surveillance ont été mis en place dans les matériaux au contact des aliments (MCDA) par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) ainsi que dans les eaux destinées à la consommation humaine (EDCH) par le Ministère en charge de la Santé. Pour l’année 2024, la campagne menée par ce dernier intègre également un plan exploratoire sur des PFAS à chaînes très courtes pour lesquels les données d’occurrence sont peu nombreuses. Dans les aliments, le Ministère en charge de l’Agriculture a mis en place en 2022 un plan exploratoire pour la surveillance des PFAS en réponse à la recommandation de la Commission européenne de réaliser une surveillance de ces substances sur 2021-2024. Le plan engagé en 2022 concernait 90 prélèvements de poissons et a été élargi en 2023 à d’autres DAOA dont les viandes de boucherie. Devenu plan de contrôle en 2024, il prévoit plus de 800 prélèvements, sur tous types de denrées alimentaires [25].

Sur le plan analytique, la mesure des PFAS est généralement réalisée à partir de méthodes multi-analytes. Les plus adaptées sont celles reposant sur la LC-MS/MS (chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse en tandem) avec ionisation par électrospray, tel que recommandé par le laboratoire de référence européen (EURL POPs) [26]. Ces recommandations ont été intégrées au règlement européen 2022/1428 qui fixe les méthodes de prélèvement et d'analyses des PFAS dans certaines denrées [27]. Dans son avis de 2020, l’Efsa rappelait la nécessité de développer des méthodes d'analyse plus sensibles pour quantifier la somme des PFAS de même que pour la recherche des PFAS individuels avec des niveaux élevés de contrôle de la qualité.

En France, le renforcement de la surveillance des PFAS est un objectif prioritaire du plan d’action interministériel PFAS publié en 2024 [28]. Ce plan porte aussi bien sur la surveillance des émissions par les industries (eaux usées, rejets aqueux des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, incinérateurs) que celle des différents compartiments environnementaux (sols, sédiments, milieux côtiers, aliments, eaux). Il prévoit également de surveiller les denrées autoproduites (ex : potagers particuliers) si le contexte local s’y prête et les matières fertilisantes, ainsi que de nouveaux PFAS dans les matériaux au contact des aliments (poêles antiadhésives, contenants en carton, cellulose, etc.). Ces données seront enrichies par celles acquises dans le cadre de l’EAT3 pilotée par l’Anses, avec des résultats pour 19 PFAS dans plus de 600 aliments répartis dans 12 catégories alimentaires (plats à base de viande, poisson, légumes, sucreries, boissons, etc.).